Im vergangenen Monat hat Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew, der bereits mehrfach mit verschiedenen Umweltinitiativen aufgetreten ist und einst sogar die Aktion „Taza Kasachstan“ („Sauberes Kasachstan“) ins Leben gerufen hatte, gleich zweimal – beim SCO-Gipfel und bei der UNO-Versammlung – das Thema des heutigen Zustands des Kaspischen Meeres angesprochen. Die Besorgnis des kasachischen Staatschefs ist nur zu befürworten – insbesondere vor dem Hintergrund der Passivität der übrigen Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres, die offenbar mehr mit der wirtschaftlichen Nutzung des dahinsiechenden Meeres beschäftigt sind, als mit der Abwendung einer ökologischen Katastrophe, deren Ausmaß den Untergang des Aralsees wie ein lokales Unglück erscheinen lassen würde.

Vergleiche mit dem Aral drängen sich in diesem Fall auch für Außenstehende auf. Selbst der russische Präsident Wladimir Putin, für den Umweltthemen angesichts der aktuellen geopolitischen Agenda eher eine Randerscheinung darstellen, erklärte Ende vergangenen Jahres bei einer Rede vor den Teilnehmern des Internationalen Kongresses junger Wissenschaftler:

„Wir dürfen [mit dem Kaspischen Meer] auf keinen Fall zulassen, was mit dem Aralsee geschehen ist. Dort ist alles nur Salz, dort sind nur noch Pfützen übrig. Ich weiß nicht, ob wir, selbst wenn wir unsere Kräfte bündeln, etwas bewirken können, denn die Natur ist ein mächtiges System. Dennoch müssen wir alles tun, was in unserer Macht steht.“

Möglicherweise wurde der russische Präsident durch seinen Besuch im August 2024 in Baku beeindruckt, wo Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew ihm die Möglichkeit gab, sich persönlich davon zu überzeugen, was mit dem Kaspischen Meer geschieht. Alijew sagte:

„Ich habe Wladimir Wladimirowitsch aus dem Fenster des Raumes, in dem wir verhandelten, die Felsen gezeigt, die noch vor zwei Jahren unter Wasser standen, heute aber bereits einen Meter aus dem Wasser ragen. Und das beobachten wir entlang der gesamten Küste.“

Die Untertöne fataler Unausweichlichkeit, die in den Worten Putins und Alijews mitschwingen, sind natürlich beunruhigend, noch beunruhigender ist jedoch die Untätigkeit der Behörden aller fünf Anrainerstaaten, die bislang lediglich die tragischen Veränderungen im Zustand des Kaspischen Meeres registrieren, während die Lage längst nicht mehr Worte, sondern Taten erfordert.

Was das Meer bedeutet

Die Bedeutung des Kaspischen Meeres, eines gewaltigen Gewässers, das größer ist als Deutschland und mehr als einen Kilometer tief, für die Staaten, die seine Ufer teilen, lässt sich kaum überschätzen. Parallelen zum Aral zu ziehen, dessen Verschwinden zwar eine Umweltkatastrophe, aber vor allem regionalen Ausmaßes war, ist in diesem Fall schwierig. Der Aralsee war immerhin sechsmal kleiner und diente im Unterschied zum Kaspischen Meer nicht als Verkehrs- und Handelsverbindung (von Nord nach Süd und von Ost nach West), nicht als Ort der Förderung erheblicher Mengen von Kohlenwasserstoffen und auch nicht als Transportkorridor für deren Lieferung.

Allein auf der Route „Nord – Süd“ ist der Güterverkehr am Kaspischen Meer in den letzten drei Jahren von 16,3 Mio. auf 26,9 Mio. Tonnen gestiegen. Das entspricht in etwa dem jährlichen Frachtaufkommen auf der Eisenbahnstrecke zwischen Kasachstan und Usbekistan. Für das laufende Jahr wird erwartet, dass der gesamte Güterumschlag der Häfen im Kaspibecken auf 28–30 Mio. Tonnen wächst und bis 2030 auf 35–50 Mio. Tonnen ansteigt. Zum Vergleich: Über den Aral wurden in seinen besten Jahren etwa 250.000 Tonnen verschiedener Güter transportiert.

Die größte Stadt am Ufer des verschwundenen Meeres war Aralsk mit einigen Zehntausend Einwohnern. Am Kaspischen Meer hingegen liegen Baku (2,5 Mio. Einwohner), Machatschkala (670.000), Sumgait (350.000), Aktau (270.000). Astrachan und Atyrau liegen zwar etwas weiter flussaufwärts an der Wolga bzw. am Ural, die in das Kaspische Meer münden, doch die Degradation des Meeres betrifft auch sie direkt. So könnten die postapokalyptischen Landschaften des heutigen Aralsk und Muynak schon in naher Zukunft im schlimmsten Szenario zur gewohnten Realität für Millionen Einwohner der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres werden.

Das Kaspische Meer ist ohnehin größtenteils von trockenen und halbtrockenen Regionen umgeben, doch entlang seiner Küste lässt sich bis heute eine einzigartige Vielfalt an Ökosystemen beobachten, darunter Feuchtgebiete und Sandstrände. Die natürlichen Reichtümer des Kaspischen Meeres umfassen neben den gewaltigen Erdöl- und Erdgasvorkommen (die nachgewiesenen Reserven auf dem Schelf des Kaspischen Meeres belaufen sich auf etwa 12–22 Mrd. Tonnen Öläquivalent) auch Salz und Fisch. Selbst unter Berücksichtigung der Degradation der kaspischen Fauna werden hier nach wie vor bis zu 150.000 Tonnen Fisch pro Jahr gefangen (im Aralsee überschritten die jährlichen Fänge bis in die 1960er Jahre nie 50.000 Tonnen). Und wenn es auch immer weniger Fische gibt, so wird das Salz bei weiterer Austrocknung des Meeres offensichtlich nur zunehmen – ein Umstand, der allerdings wohl kaum jemanden erfreuen dürfte.

Die Ressourcen der Kaspischen Region spielten über Jahrhunderte hinweg eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft. Doch in den letzten Jahrzehnten entstehen um deren Förderung und Nutzung ständig Streitigkeiten, die in vielerlei Hinsicht koordinierte Schritte zur Rettung des Meeres verhindern: Jedes Land am Kaspischen Meer fährt fort, seine Fischgründe oder Schelfgebiete zu erschließen, und beschränkt sich dabei auf die Äußerung „ernsthafter Besorgnis“ oder verschiedene diplomatische Bemühungen am Rande internationaler Foren.

Quantität und Qualität

An dieser Stelle ist es wohl notwendig, genauer auf das einzugehen, was sich hinter der oben erwähnten „Degradation“ verbirgt, und zugleich zu erklären, warum der Präsident Kasachstans beunruhigt ist – seine alarmistische Rede vor der UNO-Versammlung wurde übrigens auch von Ilham Alijew unterstützt.

Besorgnis ruft in erster Linie die Austrocknung des Kaspischen Meeres hervor. Überhaupt zeichnet sich das größte Binnengewässer des Planeten durch einen äußerst unbeständigen Charakter aus, und genau diese Eigenschaft verleitet manche Beobachter dazu, die aktuelle Situation mit übertriebenem Optimismus zu betrachten – sozusagen: der Wasserstand sei auch früher schon gefallen, also warten wir das Ende des nächsten Zyklus ab. In diesem Sinne sind die globale Erwärmung und die Verflachung des Kaspischen Meeres Erscheinungen derselben Kategorie. Erstens sind sie direkt miteinander verbunden: Es fällt weniger Niederschlag, die Verdunstung nimmt zu. Und zweitens: Manche glauben daran, andere nicht – doch an die Vernunft der letzteren, die sich an Trumps kürzlich geäußerte Bemerkung zur „neuen grünen Schwindelei“ erinnern, glaubt man immer weniger.

Tatsächlich hat das Kaspische Meer im historisch wie auch instrumentell beobachteten Zeitraum drastische, sowohl langfristige als auch kürzere Schwankungen des Pegels gezeigt, deren Ursachen stets komplex waren und mit Klima und Flusszuflüssen – vor allem der Wolga – zusammenhingen. Auf sie entfallen 80 % des gesamten Zuflusses in das Kaspische Meer, und dieser wiederum macht zu 80 % die Zuflussseite der Wasserbilanz des Meeres aus (die übrigen 20 % stammen aus Niederschlägen und dem Zustrom von Grundwasser über Aquifere).

In verschiedenen Perioden konnte der Unterschied zwischen Minimum und Maximum des Kaspischen Pegels mehr als 15 Meter betragen, in ferner Vergangenheit sogar 50 und mehr Meter, insbesondere in Zeiten großer Transgressionen wie der Chvalynischen, die vor etwa 13–18 Tausend Jahren stattfand. In den letzten zwei Jahrtausenden lag die Amplitude der Schwankungen bei über 15 Metern, wobei in einzelnen Perioden die Veränderungsgeschwindigkeit bis zu 14 Zentimeter pro Jahr erreichte.

Die Veränderungen im 20. Jahrhundert waren im Durchschnitt weniger drastisch, aber dennoch spürbar: im Bereich von 3–4 Metern über das gesamte Jahrhundert hinweg. Doch im Zeitraum von 1995 bis 2024 fiel der Wasserspiegel sofort um 3 Meter, wobei in den Jahren 2021–2022 die Geschwindigkeit des Rückgangs 30 Zentimeter pro Jahr erreichte. Neuesten Daten zufolge ist der Meeresspiegel bereits auf etwa -29,5 Meter unter dem Weltmeerspiegel gesunken und damit tiefer als der historisch gemessene Tiefststand von -29,01 Metern aus dem Jahr 1977.

Und hier kehren wir unweigerlich wieder zur Wolga zurück – einem Fluss, der bekanntlich durch zahlreiche Staudämme extrem reguliert ist und ebenfalls alle Folgen des Klimawandels zu spüren bekommt. Ihre Austrocknung wurde 2019 von Experten als „echte Umweltkatastrophe“ bezeichnet – damals musste im gesamten System der Wasserkraftwerke ein Wassersparmodus eingeführt werden. Zwei Jahre später erreichte der Wasserstand im größten Stausee der Wolga-Region, dem Kuibyschewer Stausee, einen kritisch niedrigen Wert. Es schien, als sei der Boden erreicht, doch 2023 wurde das Wasser noch knapper.

An vielen Abschnitten des Flusses ist die Schifffahrt eingestellt worden – am Jahresende betrug der gesamte Abfluss der Wolga nur 80 % des Normwertes und zeigte damit den niedrigsten Stand der letzten 25 Jahre. Im Jahr 2025 stellten die Bewohner der in den Oberläufen der Wolga gelegenen Gebiete – Twer, Jaroslawl, Nischni Nowgorod – aufgrund des schneearmen Winters erneut mit Erstaunen fest, dass ihr geliebter Fluss sich um Dutzende Meter vom Ufer zurückgezogen hatte und dabei ein stark vermülltes Flussbett freilegte.

Die Ursachen der Verflachung der Wolga wären ein eigenes Thema, doch kurz gesagt hängt dort nicht alles vom Niederschlag ab. Es gibt auch andere grundlegende Faktoren, die diesen Prozess beeinflussen: Regulierung durch Staudämme, Verschlammung, Abholzung, Vergrößerung der Verdunstungsflächen, Verringerung der Fließgeschwindigkeit. Korrigieren will die Situation bislang offenbar niemand, sodass auch nicht zu erwarten ist, dass der Fluss plötzlich wieder Wasser in früherem Umfang ins Kaspische Meer bringt. Obwohl Ilham Alijew in seiner Rede vor der UNO gerade auf den anthropogenen Charakter der Probleme des Kaspischen Meeres hingewiesen hat.

Mit den anderen Flüssen des Kaspischen Beckens sieht es nicht besser aus als mit der Wolga. Über die Austrocknung des Urals (Schajyk) klagen kasachische Umweltschützer schon seit Langem, und nur in diesem Jahr stieg der Pegelstand dank eines schneereichen Winters. Gleichzeitig wird aus Aserbaidschan über den Rückgang des Pegels der Kura berichtet, und in Dagestan spricht man von einer „anomalen Verflachung“ des Terek.

Doch neben der Menge des Wassers im Kaspischen Meer bereitet auch dessen Qualität Sorge, was sich zwangsläufig auf die Biodiversität des Meeres auswirkt. Die Verschmutzung durch Erdöl und Industrieabfälle – sowohl direkt von den Küsten als auch aus dem gesamten Einzugsgebiet des Kaspischen Meeres (das umfasst immerhin eine Fläche von 3,5 Mio. Quadratkilometern mit 120–130 Mio. Einwohnern) – hat monströse Ausmaße erreicht. Nach einigen Angaben gelangen jährlich allein 120.000 Tonnen Erdölprodukte ins Meer – das entspricht 2000 Eisenbahnkesselwagen. Und darüber hinaus gibt es Einleitungen aus Betrieben und Kanalisationen, die Phenole, Schwermetalle (Quecksilber, Chrom, Nickel) sowie Mineraldünger und Pestizide enthalten. Bereits vor 15 Jahren wurde im Iran berechnet, dass jährlich 300 Tonnen Cadmium und 34 Tonnen Blei ins Kaspische Meer gelangen, während das gesamte Abwasservolumen auf Dutzende Milliarden Kubikmeter geschätzt wurde.

Natürlich verschlechtern sich mit solchen „Nahrungszusätzen“ die Lebensbedingungen für die Meeresbewohner rapide. Im Kaspischen Meer gibt es kaum noch Störe, Tausende von Robben verenden, Dutzende endemische Fisch- und Weichtierarten, die sonst nirgendwo auf der Welt vorkommen, sind bedroht. Vermutlich hat nicht einmal die Fauna des Aralsees so stark gelitten, solange er sich nicht verkleinert hatte. Obwohl auch er seinen Anteil an Schadstoffen von den Feldern erhielt, die Amudarja und Syrdarja mit sich führten.

Aus Sicht der Pessimisten

Entgegen der landläufigen Meinung, dass die Zeit der geographischen Entdeckungen längst vorbei sei, entdeckten Wissenschaftler, die 2024 den nördlichen Teil des Kaspischen Meeres untersuchten, plötzlich eine neue Insel. Noch ragt sie nur 30 Zentimeter aus dem Wasser, doch offensichtlich wird sie mit der Zeit immer „bergiger“.

Nach den Worten von Professor Andrej Kostjanoi, Doktor der Physikalisch-Mathematischen Wissenschaften und leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ozeanologie der Russischen Akademie der Wissenschaften:

„Dieser [Meeresspiegelrückgang] vollzieht sich gleichmäßig im gesamten Becken, doch die auffälligsten Erscheinungen des Rückgangs zeigen sich in den flachen Bereichen des Meeres mit sanftem Boden. Dazu gehören praktisch alle Küsten des Nordkaspis – sowohl der Russischen Föderation als auch Kasachstans. Hier hat sich das Meer um mehrere bis einige Dutzend Kilometer zurückgezogen.“

Das heißt: Als Erste müssen sich die Bewohner der kasachischen und russischen Sektoren des Kaspischen Meeres vorbereiten – hier wird sich das Meer bei gleichbleibendem Tempo der Verflachung bis 2030 noch um Dutzende Kilometer weiter zurückziehen. Doch auch in Aserbaidschan wurden in den letzten fünf Jahren 400 Kilometer Meeresboden freigelegt.

Im Gebiet von Aqtau, so berichteten einige kasachische Medien im August dieses Jahres, hat sich das Meer seit 2006 bereits um 18 Kilometer von seinen früheren Grenzen zurückgezogen. Ein weiteres eindrückliches Beispiel für die Degradation des Kaspischen Meeres befindet sich am russischen Ufer. Genauer gesagt: befand sich. Die Stadt Lagan wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf einer Insel gegründet, die von allen Seiten vom Kaspischen Wasser umgeben war – heute jedoch liegt dieser Ort, einst berühmt für seine reichen Fischfänge, bereits mehr als zehn Kilometer von der Küstenlinie entfernt. Die örtliche Fischfabrik wurde in ein Fleischkombinat umgewandelt, der ehemalige Hafen füllt sich mit den Gerippen rostiger Schiffe, und der Leuchtturm ist zu einer Ruine geworden.

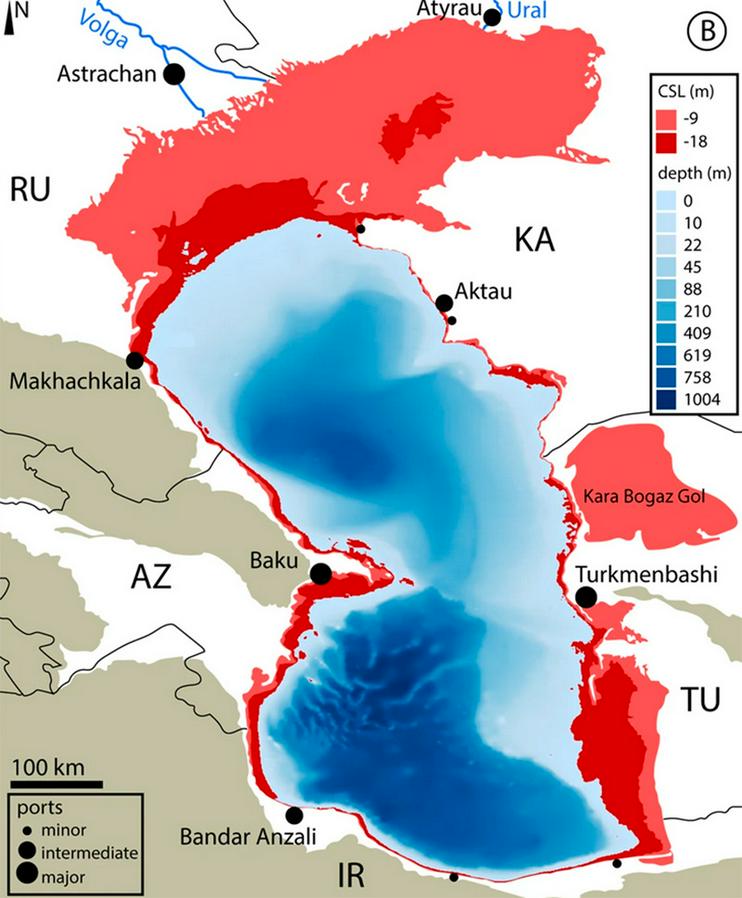

Unterdessen zeichnen Wissenschaftler in einer weiter gefassten Perspektive das Bild einer umfassenden Katastrophe – nach ihren Daten könnte der Pegel des Kaspischen Meeres bis zum Ende dieses Jahrhunderts um 9–18 Meter sinken, wodurch sich die Fläche des Meeres um ein Drittel verringern würde. An die Oberfläche träten der Nordkaspische und der turkmenische Schelf, die Küstengebiete im mittleren und südlichen Teil des Kaspischen Meeres, und die Karabogasgol-Bucht am Ostufer würde vollständig austrocknen. Wolga, Ural und andere Flüsse würden sich durch den ehemaligen Meeresboden, der zur Wüste geworden ist, zu den Resten des Meeres schlängeln – extrem versalzen und überfüllt mit Abfällen menschlicher Tätigkeit.

Prognose zur Geschwindigkeit der Austrocknung des Kaspischen Meeres bis Ende des 21. Jahrhunderts. Foto von nature.com

Prognose zur Geschwindigkeit der Austrocknung des Kaspischen Meeres bis Ende des 21. Jahrhunderts. Foto von nature.com

An den Ufern eines solchen Gewässers wird das Leben kaum komfortabel sein – jedenfalls gibt es am Ufer des Großen (Südlichen) Aralsees nicht allzu viele Menschen, die sich dort ansiedeln wollen. Kein Wunder, denn neben vielem anderen hat in der Zone der ökologischen Katastrophe die Zahl der Fälle von Krebserkrankungen, Krankheiten der Atemwege, des Nerven- und Verdauungssystems sowie angeborenen Anomalien bei Kindern im Vergleich zu den übrigen Regionen Usbekistans und Kasachstans ein Vielfaches zugenommen.

Im Falle der von Wissenschaftlern beschriebenen Szenarien wird es auf dem Kaspischen Meer weder Eis noch Robben geben, und unter den Fischen werden nur jene überleben, die sich an ein Leben in stärker mineralisiertem Wasser anpassen können. Gleichzeitig ist es erschreckend, sich vorzustellen, welche Sandmassen die Winde von der Erdoberfläche aufwirbeln und dann Tausende Kilometer weit über Eurasien verteilen könnten.

Gleichzeitig mit der Verarmung der Fischbestände und der Verschlechterung der Lebensbedingungen an den Ufern des Kaspischen Meeres wird die Verflachung jedoch neue Möglichkeiten für die Ölförderer eröffnen: Das „Schwarze Gold“ vom freigelegten Boden zu pumpen (wenn auch nicht zu transportieren), wird erheblich leichter. Dennoch könnte die allgemeine Krise der Kaspischen Region durchaus neue Streitigkeiten zwischen den Nachbarn auslösen – insbesondere, wenn jemand darauf bestehen sollte, die Grenzen der Hoheitsgewässer, Fischereizonen oder nationalen Sektoren des Meeresbodens zu verändern.

Trotz all dessen gibt es auch diejenigen, die optimistisch in die Zukunft blicken und weiterhin auf dem zyklischen Charakter der Veränderungen im Kaspischen Becken bestehen – auch wenn es immer weniger Unerschütterliche gibt. So trat beispielsweise der ehemalige Leiter des russischen Umweltministeriums, Hydrologe Wiktor Danilow-Daniljan, sogar in eine indirekte Debatte mit dem Präsidenten Aserbaidschans ein:

„Ilham Alijew hat mit seiner Rede bei der UNO über angeblich anthropogene Ursachen der Austrocknung des Kaspischen Meeres versucht, die Verantwortung und Schuld für die Verschlechterung der Umwelt auf alle Anrainerstaaten zu verteilen, obwohl gerade Baku selbst einen gewaltigen Beitrag zur Verschmutzung des Meeres leistet… In Wirklichkeit hängt der Wasserstand des Kaspischen Meeres zu nicht weniger als 80 % vom Abfluss der Wolga ab, der wiederum einen zyklischen Prozess darstellt. Dieser verändert sich bereits seit mehreren Jahrtausenden aus Gründen, die den Wissenschaftlern unbekannt sind, und hat praktisch wenig mit anthropogenen Faktoren zu tun… Der Klimawandel ist nicht die Ursache dieser Zyklizität, kann die Situation jedoch zweifellos verschärfen.“

Danilow-Daniljan ist überzeugt, dass die Zeiträume zwischen den Spitzenwerten des Wolga-Abflusses zwischen 40 und 60 Jahren liegen. Folglich könnte sich die Situation am Kaspischen Meer bis 2040–2050 völlig ändern und sein Pegel wieder steigen. Vorausgesetzt natürlich, die menschliche Tätigkeit und die von ihr verursachten klimatischen Veränderungen lassen den nächsten Zyklus nicht abrupt abstürzen. Oder haben ihn vielleicht bereits abstürzen lassen.

Was tun?

„Das Kaspische Meer verflacht rapide. Das ist längst nicht mehr nur ein regionales Problem, sondern ein globaler Alarmruf“, erklärte Kassym-Schomart Tokajew in seiner Rede vor der UNO. „Deshalb rufen wir zu dringenden Maßnahmen zur Erhaltung der Wasserressourcen des Kaspischen Meeres gemeinsam mit unseren Partnern in der Region und der gesamten internationalen Gemeinschaft auf.“

Es stellt sich die Frage, welche Maßnahmen das sein könnten. Und ob es überhaupt nicht schon zu spät ist, etwas zu unternehmen. Auf die zweite Frage lässt sich leichter beantworten – nein, es ist nicht zu spät. Und selbst wenn jene recht haben, die Danilow-Daniljans Ansicht teilen – dass es auch diesmal glimpflich ausgehen werde –, so ist doch offensichtlich, dass das Meer krank ist. Der Mensch muss in jedem Fall nicht nur dringend an dessen Gesundung arbeiten, sondern sich auch darauf vorbereiten, falls die „Medizin“ machtlos bleibt.

Die Antwort auf die erste Frage müssen die Anrainerstaaten selbst geben, jedoch nur, wenn sie ihre Kräfte bündeln und vereinbaren, gemeinsam mit der Vereinten Front zu handeln. Und gut wäre es – unter irgendeiner Form internationaler Kontrolle. Bislang verfolgt jedes dieser Länder seine eigenen ökologischen Initiativen, die, ehrlich gesagt, nicht allzu viel Vertrauen erwecken.

Natürlich wäre es naiv zu erwarten, dass Russland seine Staudämme sprengen und die Wolga-Wasser frei nach Süden fließen lassen wird – dieser Schritt allein würde die Probleme des Kaspischen Meeres kaum lösen, könnte aber eine großangelegte ökologische Katastrophe mit gewaltigen langfristigen Schäden für die gesamte Natur, Wirtschaft und Bevölkerung des Wolgagebiets verursachen.

Stattdessen könnten die Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres:

▪️ eine strikte Kontrolle und Regulierung der Wasserentnahme aus den Flüssen, die das Meer speisen, einführen;

▪️ die Grenzen der Wasserschutzgebiete in den Küstenregionen ausweiten;

▪️ flächendeckend moderne Technologien zur Reinigung von Haushalts- und Industrieabwässern einsetzen;

▪️ ein ständiges ökologisches Monitoring des Wasserstands und der Wasserqualität organisieren;

▪️ verbindliche internationale Umweltstandards für den Öl- und Gassektor einführen;

▪️ aktiver Projekte zur Wiederherstellung der Ökosysteme starten und schließlich —

▪️ Riesige Strafen für diejenigen einführen, die gegen Umweltstandards verstoßen. Und diese Standards sollten so streng wie möglich sein, und zwar für alle Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres gleichzeitig.

Parallel dazu wäre es sinnvoll, die führenden Fachleute der Welt einzubeziehen, um die Ursachen der ökologischen Degradation des Kaspischen Meeres zu ermitteln, den Zustand des Ökosystems zu überwachen und Empfehlungen zu seiner Wiederherstellung zu erarbeiten. Und natürlich – die Bevölkerung der Region unermüdlich in den Grundlagen der ökologischen Kompetenz zu schulen.

Derzeit jedoch wird die Austrocknung und Verschmutzung des Meeres hauptsächlich mit zahlreichen repräsentativen Veranstaltungen und den im Anschluss daran verabschiedeten Protokollen „bekämpft“ – doch wie die Entwicklung des Meereszustandes zeigt, helfen all diese „Tänze mit dem Tamburin“ dem Kaspischen Meer nicht. Selbst elementare private Initiativen – wie die Müllsammlung entlang der Küste, die Installation von wassersparenden Mischern oder die Bewässerung der Gärten nur in den Abendstunden (wenn die Verdunstung minimal ist) – erscheinen auf lange Sicht wirksamer als die derzeitige staatliche Politik in Bezug auf dieses, nebenbei gesagt, älteste Meer unseres Planeten. Homer nannte es „den Teich, aus dem jeden Morgen die Sonne aufsteigt“. Hoffentlich verwandelt es sich am Ende nicht wirklich in einen Teich.

-

26 Dezember26.12FotoTokio-DriveJapan investiert in den nächsten fünf Jahren rund 20 Milliarden US-Dollar in Projekte in den Ländern Zentralasiens

26 Dezember26.12FotoTokio-DriveJapan investiert in den nächsten fünf Jahren rund 20 Milliarden US-Dollar in Projekte in den Ländern Zentralasiens -

17 Dezember17.12Sake für sechsDie Annäherung der zentralasiatischen Republiken an Japan birgt einige Tücken

17 Dezember17.12Sake für sechsDie Annäherung der zentralasiatischen Republiken an Japan birgt einige Tücken -

21 November21.11Hier — eine neue WendungRussische Wissenschaftler beleben das Projekt zur Bewässerung Zentralasiens durch Wasser aus sibirischen Flüssen wieder

21 November21.11Hier — eine neue WendungRussische Wissenschaftler beleben das Projekt zur Bewässerung Zentralasiens durch Wasser aus sibirischen Flüssen wieder -

17 November17.11„Den Großmächten sind die regionalen Probleme der zentralasiatischen Staaten nicht interessant“Der kasachische Historiker Burkitbai Ajagan über das Zentrum für Islamische Zivilisation Usbekistans und die aktuellen Herausforderungen in der Region

17 November17.11„Den Großmächten sind die regionalen Probleme der zentralasiatischen Staaten nicht interessant“Der kasachische Historiker Burkitbai Ajagan über das Zentrum für Islamische Zivilisation Usbekistans und die aktuellen Herausforderungen in der Region -

21 Oktober21.10Älter als die Ewige StadtWas hat Samarkand in drei Jahrtausenden seines Bestehens erreicht?

21 Oktober21.10Älter als die Ewige StadtWas hat Samarkand in drei Jahrtausenden seines Bestehens erreicht? -

16 Oktober16.10Digitale Kontrolle, gezielte AnwerbungDer Präsident Russlands hat das Konzept der Migrationspolitik für 2026–2030 gebilligt. Das Wichtigste

16 Oktober16.10Digitale Kontrolle, gezielte AnwerbungDer Präsident Russlands hat das Konzept der Migrationspolitik für 2026–2030 gebilligt. Das Wichtigste