Im Zentrum für Islamische Zivilisation (ZIZ) in Taschkent fand kürzlich das Forum „Das Erbe der großen Vergangenheit – Grundlage einer aufgeklärten Zukunft“ statt, an dem mehr als 200 Fachleute aus über 20 Ländern der Welt teilnahmen. Die Teilnehmer des Forums gehörten zu den Ersten, die sich mit der Ausstellung der Museumssäle des ZIZ vertraut machten. Eines der Juwelen des Museums ist zweifellos die Kiswa, die im vergangenen Sommer von Saudi-Arabien an Usbekistan übergeben wurde. Das Herzstück des Zentrums ist der Saal der Koran-Handschriften, in dem auch der berühmte Koran des Uthman präsentiert wird. Die Verbindung von Spiritualität und Wissenschaft an einem Ort, den das Zentrum für Islamische Zivilisation darstellt, wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden der Geistlichen Verwaltung der Muslime Russlands und Rektor des Moskauer Islamischen Instituts, Damir Muchetdinow, besonders hervorgehoben.

Die Kiswa ist ein Teil des Überwurfs der Kaaba. Es handelt sich um einen schwarzen Seidenstoff mit goldgesticktem Muster, der die Wände der Kaaba bedeckt – jenes heiligen steinernen Bauwerks in Mekka, das als physisches Zentrum des Islams gilt. Das Tuch wird jedes Jahr ausgetauscht; das Abgenommene wird in Stücke geschnitten und bestimmten Personen, Würdenträgern, Museen und Organisationen überreicht. Eine Installation aus der Kiswa sowie den Schlüsseln zur Kaaba schmückt die Halle der Ersten Renaissance, wo der Korrespondent von Fergana Damir Muchetdinow traf.

— Wie wichtig ist die Präsenz der Kiswa im Zentrum für Islamische Zivilisation?

— Das ist in der Tat ein grandioser Erwerb, ein wunderbarer Gedanke, eine großartige Idee – dass ein solches Element der muslimischen Kultur, Tradition, des ʿIbādāt (islamischer Gottesdienst – Anm. „Fergana“), also ein Teil der Verehrung, seinen Platz im Zentrum für Islamische Zivilisation gefunden hat.

Die Kiswa mit eigenen Augen, aus der Nähe zu sehen, die einzelnen Elemente zu betrachten, die sie enthält – das bedeutet gewissermaßen, eine kleine „virtuelle“ Pilgerfahrt zum Haus des Allmächtigen, zu Allah, zu unternehmen: Erneut in sich die Liebe zu dieser Heiligkeit zu erwecken und sich selbst zu dem zu bewegen, was im Heiligen Koran gesagt wird – dass die Menschen verpflichtet sind, das Haus Allahs zu besuchen und in diesen Zustand der Anbetung einzutreten.

Unser innerer Zustand beginnt mit seelischen Empfindungen: Wenn man sich auf dieses Ereignis vorbereitet, Geld zur Seite legt, Pläne schmiedet, darüber nachdenkt – soll man in diesem Jahr lieber Urlaub am Kurort machen oder doch seine religiöse Pflicht erfüllen. Der Besuch eines solchen Ortes versetzt einen im Voraus in die Atmosphäre und bereitet auf die Begegnung mit dem Haus Allahs, auf die Begegnung mit der Kaaba vor. Und gerade die Kiswa ist jenes Element, eine Art „Eingang in ein Portal“: Durch diese „Tür“ tritt man innerlich gleichsam in die Kaaba, in das Haus Allahs, und taucht in diese Wirklichkeit ein.

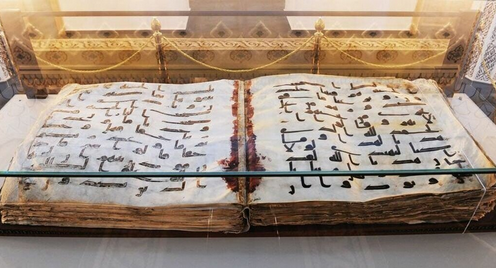

— Im Museum gibt es auch einen Saal der Koran-Handschriften, in dem der berühmte Koran des Uthman gezeigt wird.

— Ich denke, dass insbesondere auf gläubige Menschen die Anschauung des Korans des Uthman als einer Reliquie, die von herausragenden Persönlichkeiten des Islams niedergeschrieben wurde, in Verbindung mit dem Element der Kiswa einen gewaltigen, unauslöschlichen Eindruck machen wird. Das bleibt im Gedächtnis und wird in Erzählungen den Nachkommen weitergegeben: „Durch die Barmherzigkeit des Allmächtigen, Allahs, war es mir vergönnt, in diesem erhabenen Tempel der Wissenschaft, diesem Tempel der Kultur, diesem Tempel der Zivilisation zu sein, die Kaaba mit eigenen Augen zu sehen, sie zu berühren, ein Foto davon zu machen und es vielleicht an der sichtbarsten Stelle im Haus aufzuhängen.“

Der Koran des Uthman ist eine der ältesten handschriftlichen Kopien (Muṣḥaf) des Heiligen Buches des Islams. Der Gefährte des Propheten Muhammad, Uthman ibn Affan, ordnete im Jahr 647 die Anfertigung mehrerer Kopien des Korans an und ließ sie in verschiedene Regionen senden. Bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Manuskript in der Moschee des Chodscha Ahrar Wali in Samarkand aufbewahrt. Nach der Eroberung Samarkands durch das Russische Reich im Mai 1869 wurde der Muṣḥaf nach Sankt Petersburg gebracht. Im August 1922 gelang es, auf Forderung der Muslime Turkestans, das Heilige Buch nach Taschkent zurückzuführen. Heute wird der Koran des Uthman in der Moschee Muyi Muborak des Hazrati-Imam-Komplexes aufbewahrt.

— Im Museum sind auch andere heilige Schriften ausgestellt, darunter Kopien und Faksimiles. Verringert sich ihr Wert nicht durch das Kopieren? Natürlich aus spiritueller Sicht.

— Weder aus spiritueller noch aus irgendeiner anderen Sicht kann der Wert dadurch geringer werden. Der Prophet überliefert in einem Hadith, dass der Mensch für jeden gelesenen Buchstaben Aǧr und Ṯawāb erhält, also eine Belohnung. Dort steht nicht: „Lest es aus der ältesten Handschrift“, „aus dem Maḫṭūṭ (dem handschriftlichen Original)“ oder „aus dem gedruckten Exemplar“. Jede Form der Wissensübertragung ist erlaubt und wertvoll, die handschriftliche Tradition ist ebenfalls eine Form der Weitergabe.

Etwas anderes ist es, dass eine von einem Kalligraphen angefertigte Kopie, bei aller Schönheit und Eleganz, eine bemerkenswerte Zahl von Fehlern enthalten kann. Es ist gut bekannt: Frühe Koran-Handschriften, die an verschiedenen Orten aufbewahrt wurden oder gefunden wurden, weisen erhebliche Ungenauigkeiten auf. Der berühmte Koran-Codex E20 (die Handschrift stammt aus der frühen Phase der islamischen Schrifttradition, 7.–8. Jahrhundert – Anm. „Fergana“), der sich größtenteils bei uns in Sankt Petersburg im Institut für Orientalische Handschriften befindet, zeigt anschaulich, wie spätere Ḫaṭṭāṭūn – Kalligraphen, Kenner des Korans – Korrekturen in den ursprünglichen Text einfügten. Deshalb erweist es sich aus der Sicht solcher Disziplinen wie Tadschwīd und ʿUlūm al-Qurʾān oft, dass das Lesen des Korans nach einer modernen, neu herausgegebenen und redigierten Ausgabe sogar richtiger und korrekter ist. Aber die Weitergabe des Erbes ist dabei besonders wichtig, um die Authentizität zu bewahren.

Wenn in Diskussionen von einer „authentischen Bibel“ oder einem „authentischen Koran“ die Rede ist, wird dies häufig zum Streitpunkt: Gegner des Islams behaupten, dass angeblich kein einziges originales Exemplar des Korans erhalten sei, das von Uthman oder den Schreibern seiner Zeit eigenhändig niedergeschrieben wurde. Doch wenn wir Artefakte aus der ganzen Welt zusammentragen und zeigen: hier ist ein Hijāzī, hier ein früher Kūfī, hier Muṣḥafe, die in Kūfa, Basra, Bagdad und anderen Regionen geschrieben wurden – dann bestätigen wir damit, dass der Koran in der heutigen Gestalt so zu uns gelangt ist, wie er in der Zeit des Propheten Muhammad niedergeschrieben wurde. Ja, es gibt Unterschiede in Aussprache und Dialekten – sie sind bekannt, erforscht und wurden sowohl mündlich als auch schriftlich weitergegeben.

Wir verstehen, dass der Wert des Korans auch darin liegt, dass er das erste schriftlich fixierte Denkmal der muslimischen Kultur und Zivilisation ist. Frühe Araber verbreiteten schriftliche Werke nicht massenhaft – Wissen wurde vorwiegend mündlich weitergegeben. Gerade die Tatsache, dass der Koran die Grundlage der Buchtradition wurde, spricht für vieles und verpflichtet uns zu vielem. Der Koran beeinflusste später die Philologie und verwandte Wissenschaften – Linguistik, Terminologie, Regeln für das Verständnis von Bedeutungen, Satzbau und so weiter.

In diesem Sinne ist der Koran höchst authentisch; es ist äußerst interessant, ihn zu sammeln, auswendig zu lernen, zu studieren, wie sich die Kalligraphie in den frühen Jahrhunderten entwickelte, welche Richtungen es gab, wie der Text ausgeschmückt wurde. Das sind ganze Schulen – die von Herat, Schiras, Isfahan. Jede Epoche versuchte, auf den Seiten des Korans ihr eigenes Verständnis von Schönheit und Kultur einzubringen. Und dass diese Muṣḥafe in solchen Zentren zusammengetragen werden, wo wir die jahrtausendealte Tradition mit eigenen Augen sehen können – das ist selbstverständlich grandios.

— Wie lassen sich Religion und ein Museum, das als eher weltlicher Ort gilt, im Zentrum der islamischen Zivilisation miteinander vereinbaren?

— Nicht zufällig benutze ich den Ausdruck „Tempel der Wissenschaft“. Ein Museum ist kein Ort der Eitelkeit, es ist eben ein Tempel. Eitelkeit kann man auch „einholen“ während des Umlaufs um die Kaaba, wenn an dem heiligsten Ort Millionen von Menschen den Hadsch oder die kleine Pilgerfahrt vollziehen: Sie hasten, sie drängen, treten einem auf die Füße; manche können im Zorn sogar schubsen – solche Fälle gab es, ich habe sie oft gesehen. Die Eitelkeit kann man überall antreffen. Wichtig ist, dass sie nicht in der Seele und im Herzen ist. Und gerade die Betrachtung der Kiswa und des Korans kann jenes Element von Sakīna verleihen – Ruhe, seelisches Gleichgewicht, Zufriedenheit, innere Gelassenheit.

Deshalb halte ich es nicht für unangebracht, solche muslimischen Reliquien auf dem Gebiet der „Tempel der Wissenschaft“ – in Universitäten, in Madrasas – zu platzieren. Auch bei uns in Russland bemühen wir uns, in Stätten von Wissenschaft und Bildung Elemente aus dem Koran, seine Seiten, unterzubringen: selbst wenn der Mensch voller Hektik ist, so findet er, wenn er den Blick auf diese Schriften, auf diese großen Reliquien richtet, Beruhigung und Gelassenheit, er überdenkt sein Verhalten, seine Lebensweise – und die Eitelkeit verschwindet.

-

21 Oktober21.10Älter als die Ewige StadtWas hat Samarkand in drei Jahrtausenden seines Bestehens erreicht?

21 Oktober21.10Älter als die Ewige StadtWas hat Samarkand in drei Jahrtausenden seines Bestehens erreicht? -

28 September28.09FotoBasar in NahaufnahmeFototour ins Fergana-Tal mit Anzor Bucharski

28 September28.09FotoBasar in NahaufnahmeFototour ins Fergana-Tal mit Anzor Bucharski -

17 September17.09Riskante PartnerschaftWarum es schwieriger ist, mit China Geschäfte zu machen, als es auf den ersten Blick scheint

17 September17.09Riskante PartnerschaftWarum es schwieriger ist, mit China Geschäfte zu machen, als es auf den ersten Blick scheint -

26 Dezember26.12FotoTokio-DriveJapan investiert in den nächsten fünf Jahren rund 20 Milliarden US-Dollar in Projekte in den Ländern Zentralasiens

26 Dezember26.12FotoTokio-DriveJapan investiert in den nächsten fünf Jahren rund 20 Milliarden US-Dollar in Projekte in den Ländern Zentralasiens -

17 Dezember17.12Sake für sechsDie Annäherung der zentralasiatischen Republiken an Japan birgt einige Tücken

17 Dezember17.12Sake für sechsDie Annäherung der zentralasiatischen Republiken an Japan birgt einige Tücken -

02 Dezember02.12Gulshan ist die BesteJunge Karateka aus Usbekistan wird Weltmeisterin

02 Dezember02.12Gulshan ist die BesteJunge Karateka aus Usbekistan wird Weltmeisterin